Das kleine Estland ist globaler Digital-Champion. Im TL-Gespräch erklärt der CIO des Landes, Siim Sikkut, wie die Balten diese Position erreichten und was er von der neuen EU-Kommission erwartet, um Europa technologisch nach vorne zu bringen. Gerade im Gesundheitswesen kann auch Deutschland viel vom Spitzenreiter lernen.

von Dr. Stephan Balling

„Wir haben eine digitale Gesellschaft gebaut, und Sie können das auch.“ An Selbstbewusstsein mangelt es dem kleinen Estland nicht. Auf e-estonia.com schildern die Balten ihren Weg, der vor gut 20 Jahren begann. Ein Mann prägt diesen Weg seit vielen Jahren auf verschiedenen Positionen: Siim Sikkut, der laut seinem LinkedIn-Profil seine Karriere im Jahr 2005 im Finanzministerium in Tallin startete, fungiert seit 2012 als Digitalberater seiner Regierung, seit 2017 ist er offiziell „Regierungs-CIO Estlands“, also erster Chief Information Officer eines Landes. Im Interview mit „Transformation Leader“, das als Audio auf transformation-leader.de in voller Länge zu hören ist, erklärt er, was es mit der digitalen Gesellschaft auf sich hat, was es für Bürger und Unternehmen Estlands bedeutet: „Was immer Sie von der Verwaltung benötigen, es lässt sich online digital erledigen.“ Klar, es gebe Ausnahmen: „Man kann noch nicht online heiraten, dazu muss man persönlich anwesend sein“, gesteht Sikkut etwas süffisant zu.

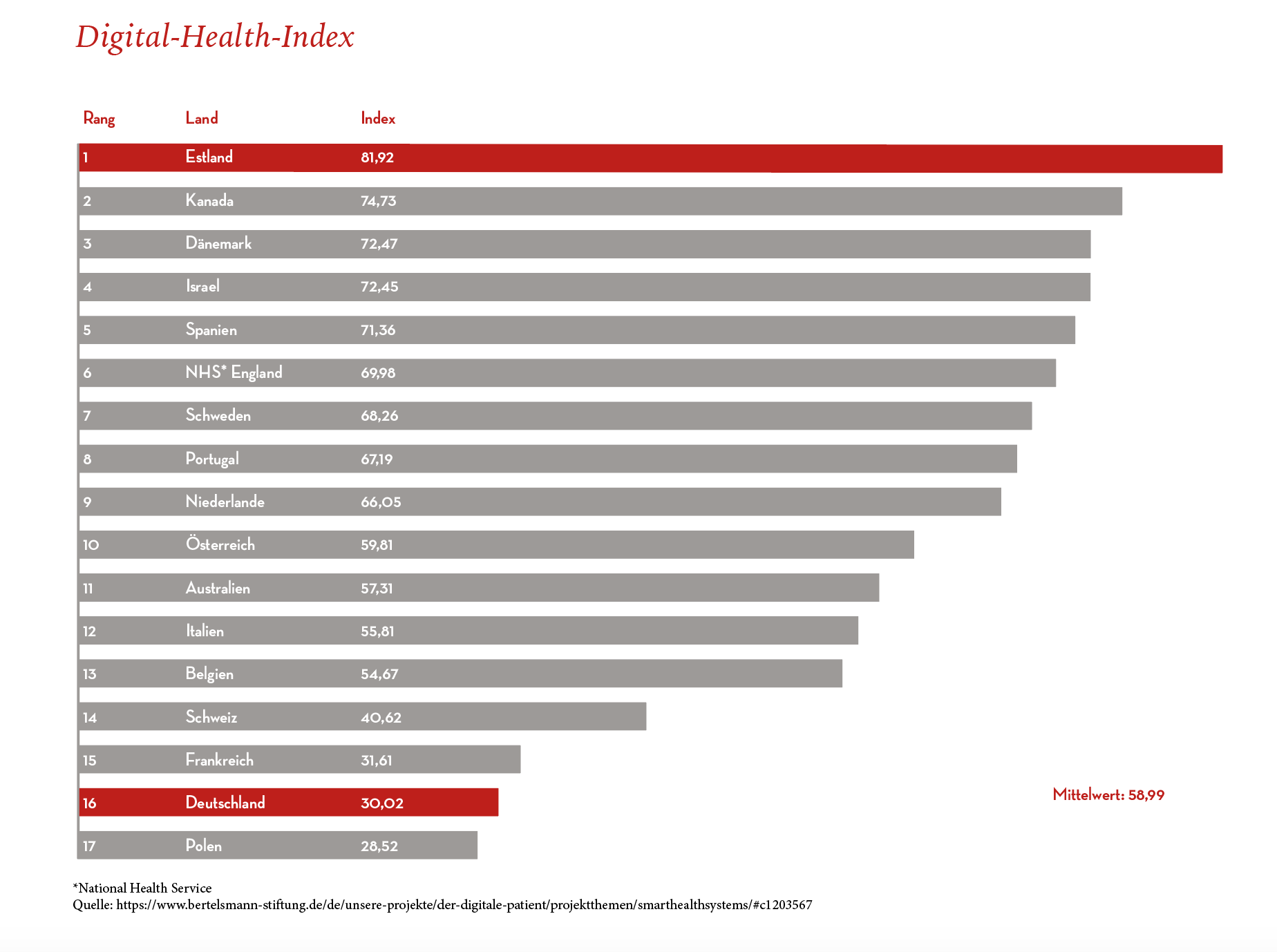

Wie weit Estland anderen Ländern, insbesondere Deutschland, voraus ist, zeigte 2018 eine Studie der Bertelsman Stiftung mit Blick auf das Gesundheitssystem: Estland führte den Digital-Health-Index unangefochten auf Platz 1 an, Deutschland landete auf Rang 16, Vorletzter vor Schlusslicht Polen. Der Vorteil eines kleinen Landes mit gerade mal 1,3 Millionen Menschen, also nicht einmal ein Drittel der Einwohnerzahl Berlins? Nein, sagte Dr. Thomas Kostera von der Bertelsmann Stiftung bei der Präsentation der Studie. In der Spitzengruppe der am meisten digitalisierten Gesundheitssysteme rangierten sehr unterschiedliche Länder mit verschiedenen Systemen, neben Estland Israel, Kanada und Spanien.

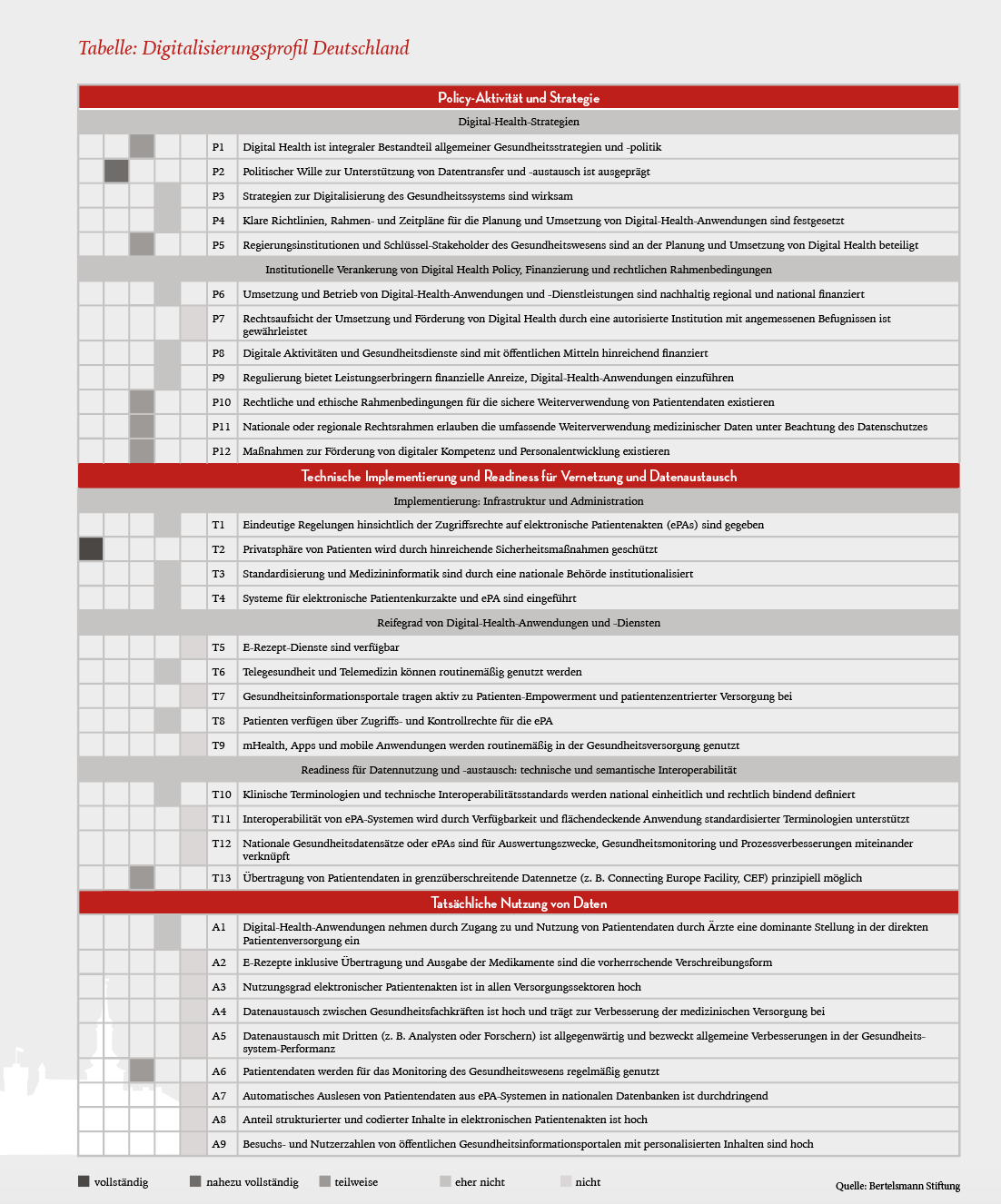

Um aufzuschließen, mangelt es Deutschland vor allem an einem zentralen Plan. Digitalisierung muss Chefsache werden. Ein nationaler Rahmen ist nötig. Drei Dinge fehlen Deutschland, bemängelt die Studie:

– eine nationale Digital-Health-Strategie mit verbindli-

chen Zielen und Richtlinien,

– eine nationale Institution, die die Digitalisierung des Gesundheitswesens umfassend koordiniert und

– ein spezielles Budget für nationale Digital-Health-Projekte.

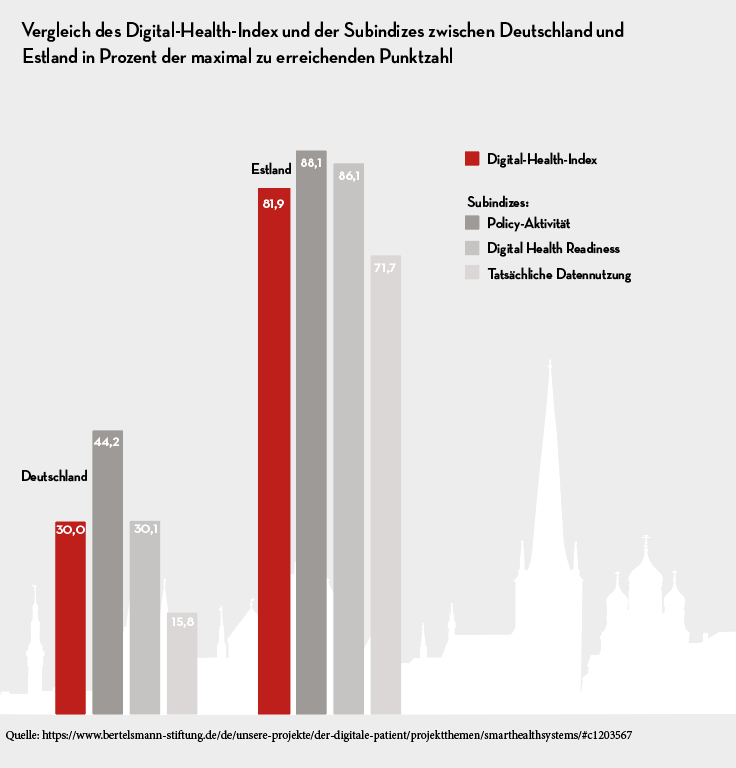

In all diesen Punkten schneidet Deutschland gerade im Vergleich zu Estland schlecht ab, lediglich regional und auf Länderebene gebe es Initiativen und Strukturen für Telemedizin und digitale Versorgungskonzepte. Das zeigen auch die Subindizes aus der Studie: Weder was die politischen Handlungen betrifft noch in Bezug auf die „Digital Health Readiness“ – also insbesondere die technische Infrastruktur – und erst recht nicht mit Blick auf die tatsächliche Nutzung digitaler Daten, kommt Deutschland auch nur in die Nähe der estnischen Werte.

In die selbe Richtung zielt die Kritik des Zentralverbandes Elektrotechnik- und Elektroindustrie (ZVEI). Im Mai 2019 forderte der Industrieverband in einem 20-Punkte-Plan „für eine erfolgreiche digitale Transformation der Gesundheitsversorgung“ unter anderem „eine nationale Koordinierungsstelle E-Health“.

Entscheidend, das ist vielleicht die Quintessenz der Studie wie auch der ZVEI-Forderungen, ist, dass Digitalisierung Chefsache wird. Gesundheitsminister Jens Spahn unternimmt zwar mit verschiedenen Gesetzen alle Anstrengungen, um hier voranzukommen. Aber gerade das estnische Vorbild zeigt, dass die Digitalisierung nicht nur punktuell, für einen Wirtschaftssektor oder ein Politikfeld zu betrachten ist. Entscheidend ist ein integraler Ansatz.

Das Interview mit Siim Sikkut im Podcast

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von embed.podcasts.apple.com zu laden.

Vielleicht braucht auch Deutschland einen CIO: „Meine Aufgabe besteht darin, den Überblick darüber zu behalten, wie unsere Regierung den Einsatz von digitalen Technologien ermöglicht“, erklärt Estlands Informationschef Sikkut.

Es gehe darum, die digitale Agenda für den öffentlichen Dienst seines Landes zu entwickeln. „Wir haben die regulative Kompetenz, um beispielsweise Standards zu setzen“, erklärt er. Technische Standards, also das, was in der Old Economy beispielsweise die Deutsche Industrienorm war, sind der Schlüssel für den Eintritt ins digitale Zeitalter. Nur so lassen sich Daten austauschen, bleibt der Bürger, Versicherte und Patient Herr über seine Daten. Ohne Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen wird sich die digitale Gesellschaft nicht entwickeln.

Darin sieht Sikkut eine wesentliche Aufgabe des Staates. Zwar könne er Ministern keine Weisungen erteilen, sagt er. Aber letztlich wirkt er als Querschnittsbeauftragter. Anders formuliert: Während die deutsche Regierung noch hierarchisch in einer Linienorganisation mit strenger Ressortabgrenzung arbeitet, scheint Estland sich für eine moderne Matrixorganisation entschieden zu haben, in der Sikkut als fachlicher Experter arbeitet. Die digitale Gesellschaft beginnt offenkundig nicht mit Technik, sondern in der Denke und Organisationskultur.

Und die blockiert sich in Deutschland oftmals selbst, auch, weil in neuer Technik mehr Gefahren als Chancen gesehen werden, Stichwort Datenschutz und Bedenkenträger. Sikkut weist Vorwürfe zurück, sein Land nehme das Thema auf die leichte Schulter: „Wir haben da von Anfang an investiert“, verteidigt er sich und erklärt: „Das Wichtigste an einem Formel-1-Auto sind gute Bremsen, denn die erlauben es dem Fahrer, schnell in die Kurve zu fahren.“ Also nur wenn die Bremsen, die Sicherheit der Daten, top in Ordnung sind, kann die digitale Gesellschaft funktionieren, kann das Gesundheitssystem vollständig IT-basiert arbeiten. Sikkut ist sogar überzeugt, dass ein digitales System sicherer ist als ein analoges, so wie die Bremsen eines modernen Teslas auch besser sind als die eines alten VW-Käfers oder einer Pferdedroschke. „Papier ist auch nicht sicher“, wirft er ein und verweist auf den Fall Michael Schumacher: „Seine Akte wurde ebenfalls geleakt, und niemand weiß, wer dafür verantwortlich ist. Digital hätte man zumindest eine Spur.“ Digitale Daten sind sicherer als Papier? „Wir sehen es tatsächlich so!“

Für ihn ein Rätsel: „Die Deutschen sind mit die besten auf der Welt, wenn es um IT-Sicherheit geht.“ Aber zugleich zögere das größte Land Europas, diesen Vorteil für sich zu nutzen. „Wir haben unseren Standard für den Datenschutz vom deutschen BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie; Anm. d. Red.) übernommen, denn das ist das beste in der Welt“, berichtet er und ergänzt: „Als Deutscher hätte ich wesentlich weniger Sorgen.“

Trotz der Vorreiterrolle: Am Ende angekommen sieht Sikkut Estland noch lange nicht: „Wir müssen als öffentliche Verwaltung permanent an Effizienz gewinnen“, erklärt er. Zwar habe das Land in den vergangenen Jahren „enorme Fortschritte“ gemacht. Das gelte auch und gerade für das – auch seiner Erfahrung nach – etwas konservativere Gesundheitssystem. Digitale Patientenakte und e-Rezept (gerade für chronisch Kranke) seien Standard. Insbesondere ein Vergütungssystem und finanzielle Anreize für die Ärzte, sich zu digitalisieren, hätten geholfen. Die Krankenkassen verweigern schlicht die Vergütung, wenn Leistungserbringer Daten nicht digital erfassen und bereitstellen. Aber Sikkut sieht neue Herausforderungen. Es gehe nun darum, Daten auch zu nutzen, etwa mit Blick auf die Chancen der Präzisionsmedizin. „Wir haben eine ziemlich große Genom-Datenbank“, sagt er.

Doch gerade hier, wenn es darum geht, mit künstlicher Intelligenz neue Therapien der personalisierten Medizin zu entwickeln und anzuwenden, wenn es also beispielsweise darum geht herauszufinden, welche Therapie bei einem Krebspatienten vor dem Hintergrund seiner Gene am besten anschlagen wird, können kleine Länder an ihre Grenzen geraten. Je mehr Daten, je größer die Patientenbasis, desto besser die Ergebnisse in der Big-Data-Medizin.

Kein Wunder, dass Sikkut auf Europa setzt. Er verweist auf bestehende Programme der Europäischen Union, etwa im Bereich der künstlichen Intelligenz. Die neue EU-Kommissionspräsidentin Dr. Ursula von der Leyen müsse dabei vorangehen. Nötig sei ein gemeinsamer digitaler Markt. „Digitalisierung betreibt nicht ein Digitalminister“, sagt er. Das Thema gehe alle an, den Landwirtschaftsminister ebenso wie den Gesundheitsminister. Entsprechend müssten sich auch in der Kommission alle auf das Thema verpflichten. Dann, ist Sikkut überzeugt, könne Europa eine Rolle spielen im Wettbewerb mit den USA und China, die derzeit in der digitalen Plattformökonomie den Ton angeben.

Die entscheidende Frage laute: Wie werden mehr Daten verfügbar, was lässt sich mit KI vorantreiben? Dabei sei KI nicht eine Sache der Zukunft, sondern von heute. „Wenn wir nicht in KI gehen, werden wir verlieren“, warnt er. Nötig seien wachsende Investitionen. Aber gerade auf EU-Ebene sei nicht nur mehr Geld gefragt, sondern vor allem ein regulativer Rahmen. In früheren Interviews sprach Sikkut von einem „digitalen Schengenraum“. Was das heißt? „Bei Schengen geht es darum, den freien Verkehr von Gütern zu schützen. Wenn wir eine stärkere Datenökonomie und mehr KI in Europa wollen, mehr Unternehmertum und Startups, müssen wir Daten haben, die sich über Grenzen hinweg bewegen lassen und verfügbar sind zwischen Verwaltungen und Unternehmen.“

Zum Schengenraum gehört freilich auch ein gemeinsamer Schutz der EU-Außengrenzen. Sicher, dieser funktioniert nicht immer perfekt und wahrscheinlich sind dafür mehr Kompetenzen in Brüssel nötig. Aber der Binnenmarkt ist letztlich mit nationalen Grenzkontrollen nicht dauerhaft zu bewahren. So wie in der Old Economy staatliche Grenzen zu Wohlstandseinbußen führen, benötigt auch eine digitale Gesellschaft offene Märkte. Sicher, das funktioniert nur, wenn auch hohe und gleiche Sicherheitsstandards für den gesamten Markt gelten. „Wir müssen das Thema Cybersecurity stärker auf europäischer Ebene behandeln“, fordert Sikkut und verlangt mehr Handlungsspielraum für die EU-Kommission auf diesem Feld, damit Europa wettbewerbsfähig bleiben kann.

Wie schwierig das Thema digitaler Binnenmarkt ist, erläuterte übrigens der frühere Präsident der Republik Estland, Toomas Ilves, per Videobotschaft im vergangenen Jahr bei der Präsentation der Bertelsmann-Studie. „Wir fordern einen EU-Ansatz, um die Gesetzgebung zu harmonisieren, damit jeder auf Basis derselben Regeln arbeiten kann“, sagte er und verwies darauf, wie lange es gedauert habe, bis Estland und Finnland ein gemeinsames interoperables System für das elektronische Rezept entwickelt hätten: sechs Jahre! Technologisch hätte das Problem zwar in wenigen Tagen gelöst werden können, aber bis der regulative Rahmen gepasst habe, seien eben Jahre vergangen.

Das Beispiel zeigt: Es ist völlig undenkbar, dass Europa zu einem digitalen Binnenmarkt heranwächst, schon gar nicht im Gesundheitswesen, wenn die Nationalstaaten allein das Heft des Handelns behalten wollen und womöglich voll auf bilaterale und intergouvernmentale Ansätze setzen. „Der digitale Medikamentenrekord sollte europaweit funktionieren“, fordert Ilves.

ANZEIGE