Das jüngst im Bundestag beschlossene Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) greift zu kurz: Es lässt forschende Pharmaunternehmen außen vor, wenn es um den Rahmen für die Nutzung von Patientendaten zu Forschungszwecken geht. Das verzögert die Entwicklung neuer Therapien.

Von Andreas Gerber

Angesichts des neuen Digitale-Versorgung-Gesetzes (DVG) liegt es nahe, sich nochmals die seit vielen Jahren andauernde Debatte ins Gedächtnis zu rufen, die hierzulande über die Digitalisierung des Gesundheitswesens geführt wird. Sie trägt in Teilen, um es vorsichtig zu formulieren, eigenartige Züge. Während der Rest der Welt über die Chancen redet, die sich aus neuen Technologien und Algorithmen für Patienten und Ärzte ergeben, sind wir in Deutschland hauptsächlich damit beschäftigt, Bedenken zu tragen. Überspitzt formuliert: Wäre für jede öffentliche Erwähnung des Schreckgespenstes „gläserner Patient“ ein Euro in das deutsche Gesundheitswesen geflossen, müssten wir uns um dessen Finanzierung keine Sorgen mehr machen. Die Pseudonymisierung und Sicherheit der verwendeten Daten sind fraglos Grundvoraussetzung für eine verantwortungsvolle Forschung. Beides darf jedoch nicht als Totschlagargument gegen eine systematische Datenerfassung und -auswertung missbraucht werden.

CHANCEN DER DIGITALISIERUNG

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich stets gegen diese sehr deutsche Art der Betrachtung von Digitalisierung gestemmt. „Datensammeln ist ja kein Selbstzweck, sondern dient dazu, kranken Patienten besser zu helfen oder Krankheiten vorzubeugen“, sagte Spahn schon im Mai 2015, lange vor seiner Ernennung zum Minister. Das 2016 erschienene Buch „App vom Arzt“, an dem Spahn als Autor beteiligt war, trägt den Untertitel „Bessere Gesundheit durch digitale Medizin“.

Man kann dem Bundesminister also wahrhaftig keine Fortschrittsfeindlichkeit vorwerfen. Herr Spahn weiß um die Chancen, die aus der Digitalisierung für Ärzte und Patienten erwachsen. Und er möchte sie nutzen. In diesem Sinne ist das neue Gesetz ausdrücklich zu begrüßen.

In einem entscheidenden Punkt aber greift das DVG zu kurz. Es verspielt die Chancen, die Möglichkeiten, die moderne Datenverarbeitung für die Forschung und Entwicklung neuer Therapien bereithält. Das ist von großem Nachteil für den Pharmastandort Deutschland, für die Forschung und Entwicklung hierzulande und nicht zuletzt auch für Patienten und Ärzte.

PHARMAFIRMEN OHNE DATENZUGRIFF

Aus Anlass der Gesetzesvorlage betonte der Bundesminister:

„Die Medizin der Zukunft ist auf Daten angewiesen.“

Als Geschäftsführer eines pharmazeutischen Unternehmens, das wissensbasiert arbeitet, kann ich ihm nur zustimmen. Medizinischer Fortschritt braucht Daten. Für uns bei Janssen gehört der verantwortungsvolle Austausch von Daten schon seit Langem zu der in unserem Credo festgelegten Verantwortung gegenüber Patienten, Angehörigen, Ärzten, Pflegekräften und allen anderen Menschen, die unsere Medikamente und Services nutzen. Als erstes Unternehmen überhaupt haben wir schon 2014 eine Kooperation mit der Yale University geschlossen. Seitdem haben Wissenschaftler aus der ganzen Welt im Rahmen des YODA-Projekts (YODA = Yale Open Data Access-Project) strukturierten Zugang zu sämtlichen Daten aus unseren klinischen Studien. Dass der Schutz vertraulicher Patientendaten dabei oberste Priorität genießt, ist selbstverständlich.

ANZEIGE

Die Institutionen, die Daten nutzen, um durch sie einen Beitrag zum pharmazeutischen Fortschritt zu leisten, sind zahlreich. Das DVG listet sie im Zusammenhang mit dem „Forschungsdatenzentrum“ in § 303 e detailliert auf. Genannt werden unter anderen Krankenkassen, Institutionen der Gesundheitsversorgungsforschung, Hochschulen, das IQWiG, der G-BA, Ärztekammern und viele weitere verdiente Einrichtungen. Eine wichtige Gruppe, die über die vergangenen Jahrzehnte einen Beitrag von vergleichbarer Bedeutung für den medizinischen Fortschritt geleistet hat, findet sich auf der Liste der „Nutzungsberechtigten“ jedoch nicht: die pharmazeutischen Unternehmen.

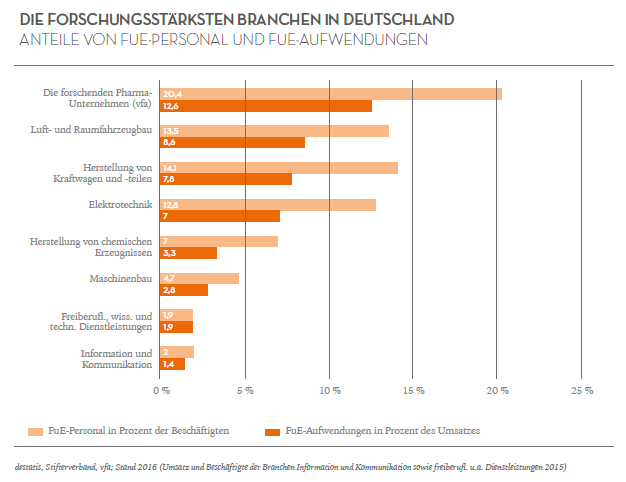

Forschende Arzneimittelhersteller beschäftigen allein in Deutschland gut 17.000 hervorragend ausgebildete Forscher und Entwickler. Die Pipeline-Investitionen der Unternehmen hierzulande beliefen sich auf mehr als sechs Milliarden Euro (Daten des vfa).

Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Im Jahr 2018 haben forschende Pharmaunternehmen in Deutschland 36 neue Medikamente auf den Markt gebracht (ohne Biosimilars), darunter zwölf gegen Krebs- und zehn gegen Stoffwechselerkrankungen. Hinzu kamen neue Darreichungsformen für bereits zugelassene Medikamente (ebenfalls vfa).

VORBILD GROSSBRITANNIEN

Um solche Erfolge zu erzielen, bedarf es hoher wissenschaftlicher Standards, erheblicher Finanzmittel und – von überragender Bedeutung – umfänglicher Datensätze. Das Ministerium selbst weiß um deren Bedeutung und schreibt aus Anlass des Gesetzentwurfes: „Wir sorgen dafür, dass in einem Forschungsdatenzentrum die bei den Krankenkassen vorliegenden Abrechnungsdaten pseudonymisiert zusammengefasst werden und der Forschung auf Antrag anonymisierte Ergebnisse übermittelt werden.“ Hier muss die Frage gestattet sein, warum pharmazeutischen Unternehmen die Möglichkeit eines solchen Antrags nicht gewährt wird. Sindwir kein Teil der Forschung? Hier wird medizinischer Fortschritt wider besseres Wissen blockiert.

Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel Großbritannien. Wie in Deutschland erwächst auch dort aus der Digitalisierung ein Schatz von Patientendaten. Anders als in Deutschland, sind es jedoch auch Unternehmen, die diese zum Zwecke der Forschung und Entwicklung nutzen können. Dabei liegt ein Schwerpunkt der Regularien auf der Anonymisierung der Daten und strengen Regeln für deren Nutzung – egal ob durch Softwareentwickler, Krankenhäuser, akademische Forschungseinrichtungen oder Pharmaunternehmen. Datensicherheit ist gegeben.

INDIVIDUELLER PATIENTENNUTZEN

Die britische Herangehensweise ist von einem „common sense“ geprägt, den man sich auch in Deutschland wünschen würde. Danach wird akzeptiert, dass die Institutionen des Gesundheitswesens unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen. Dies wird so lange als gut und sinnvoll wahrgenommen, wie aus dem Interesse von Unternehmen ein medizinischer Nutzen für Ärzte, Patienten und andere Stakeholder erwächst. Entscheidend ist der individuelle und gesellschaftliche Nutzen neuer Therapien, nicht von wem er gestiftet wird.

In Deutschland wird diese Chance – Stand heute – leider vertan. Für den medizinischen Fortschritt wichtige Nutzer von Patientendaten werden vom Zugang ausgeschlossen. Über die Gründe zu spekulieren, ist müßig. Benachteiligt sind dadurch längst nicht nur die Unternehmen selbst. Betroffen sind auch die für die Forschung und Entwicklung so wichtigen Partner im ärztlichen und akademischen Umfeld – und mehr noch als alle anderen, die Patienten. Für sie wird der Zugang zu neuen Therapien verzögert oder verwehrt. Es bleibt zu hoffen, dass sich dies noch ändern wird. Die Forscher und Entwickler der pharmazeutischen Unternehmen und selbstverständlich auch der Autor persönlich stehen der Politik als Gesprächspartner gern zur Verfügung.

Andreas Gerber ist seit März 2019 Vorsitzender der Geschäftsführung von Janssen Deutschland mit Sitz in Neuss. Janssen ist nach eigenen Angaben in 150 Ländern vertreten und beschäftigt 40.000 Mitarbeiter, mehr als 1.000 davon in Deutschland. Die Forschungstätigkeit fokussiert sich auf die Bereiche Onkologie, Immunologie, Psychiatrie und Infektiologie. Janssen gehört zu Johnson&Johnson, einem der weltweit größten Unternehmen aus dem Gesundheitssektor.

Andreas Gerber kennt das Unternehmen und das Gesundheitswesen seit vielen Jahren. Der Betriebswirt mit MBA-Abschluss war drei Jahre bei Johnson&Johnson in Österreich tätig, bevor er 2012 in die Pharmasparte des Konzerns wechselte. Seit August 2016 war er bei Janssen als Managing Director für den Nahen Osten, Maghreb und Subsahara-Afrika (NEMA) verantwortlich.