Um wettbewerbsfähig zu bleiben und neue Geschäftsfelder zu erschließen, müssen Unternehmen in Ökosystemen denken, sagt Julian Kawohl, Professor für Strategisches Management an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Was deutsche Manager lernen müssen: vom Endkunden her denken, nicht nur in Prozessen.

Interview: Dr. Stephan Balling

Herr Prof. Kawohl, die HiinX-Umfrage von Transformation Leader zeigt: Organisationen der Gesundheitswirtschaft schöpfen ihr Innovationspotenzial nicht aus, erachten Innovationskraft aber als höchst bedeutend. Wie ist so ein Ergebnis aus Ihrer Sicht zu bewerten?

Innovation ist in aller Munde. Die Unternehmen sehen, dass sie sich verändern müssen. Es geht um Change. Die Frage lautet, wie und in welche Richtung, und sie führt zu vielschichtigen Antworten. Oftmals fehlen den Unternehmen gerade mit Blick auf die Digitalisierung die Kompetenzen im eigenen Haus. Die Manager müssen verstehen, wie neue Technologien funktionieren, beispielsweise künstliche Intelligenz oder Blockchain. Zugleich lähmen sich viele Organisationen oftmals selbst, weil sie nicht in der Lage sind, Innovationen rasch zuzulassen, Dinge auszuprobieren. Ein Stichwort lautet Agilität. Der Wille ist also oft da, es schmerzt aber, sich zu verändern. Manager wie Mitarbeiter sind zu oft auf Stabilität getrimmt. Das ist in der Gesundheitswirtschaft nicht anders als in anderen Industrien auch.

Wie lässt sich Innovationskraft eigentlich messen?

Da gibt es keinen Stein der Weisen für eine einheitliche Metrik. In der klassischen Welt gelten beispielsweise Patentanmeldungen oder die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, F&E, als Maßstab.

Gelten diese noch in der digitalen Welt?

Tesla-Gründer Elon Musk legt alle Patente offen und hofft, dass andere diese nutzen und weiterentwickeln, damit der Markt insgesamt wachsen kann für elektrisch betriebene Fahrzeuge. Er will letztlich ein Ökosystem für elektrische Mobilität kreieren. Wir müssen also unterscheiden zwischen der klassischen F&E-Welt und der digitalen Welt. In Letzterer zählen statt Patenten oftmals auch Ideen. Wie viele Ideen generiert meine Firma, wie viele schafft sie zur Umsetzung zu bringen? Das wäre eine Output-Messung. Input-Ansätze wären zum Beispiel die Fragen: Gibt es ein Innovationslabor? Wie viel Budget steht dafür zur Verfügung? Welche Qualifikationen bringen die Mitarbeiter ein? Welche Themenfelder werden adressiert? Am Ende geht es um die Frage, welches finanzielle Potenzial in Innovationen steckt und inwieweit sie es möglichen, etablierte Geschäftsfelder zu erhalten beziehungsweise weiterzuentwickeln oder in neue zu transformieren.

Welche Schlüsselparameter schauen Sie sich dafür an, welche Key Performance Indicators (KPI)?

Ein KPI ist sicher der Anteil digitaler Umsätze an den Gesamteinnahmen. Ein Beispiel ist der Axel-Springer-Konzern. Dort gelang es, aus einem Unternehmen, das vor 15 Jahren noch fast 100 Prozent seiner Umsätze analog – insbesondere mit Print-Produkten – erwirtschaftete, in ein digitales Unternehmen umzubauen, das heute rund 60 Prozent seiner Umsätze in der digitalen Welt erwirtschaftet. Noch interessanter: Der Gewinn bei Axel Springer stammt mittlerweile zu über 80 Prozent aus digitalen Geschäftsfeldern. Entscheidend ist aber, das Gesamtunternehmen zu betrachten: Herrscht ein Mindset, neue Geschäftsfelder zu erproben, innovative Ansätze zu wagen? Eine einzelne Zahl reicht nicht aus, um die Innovationskraft eines Unternehmens zu beurteilen.

Sie haben in Bezug auf Tesla ein aktuelles Modewort der Managementwelt genannt: Ökosystem. Was ist darunter eigentlich zu verstehen?

Richtig ist, dass es sich beim Begriff „Ökosystem“ um ein Buzzword handelt. Leider gibt es keine klare Definition dafür. Die einen verstehen darunter so etwas wie das Silicon Valley oder andere regionale Innovationshubs, also einen Ort, an dem eine gemeinsame Ressourcenbasis wie Coworkingspaces, IT-Programmierer und so weiter sowie umfassende Kompetenzen in bestimmten Themenbereichen vorhanden sind, um mit diesen Start-ups und neue Geschäftsmodelle zu bauen. Ich halte diese sehr breite Definition allerdings für wenig hilfreich. Eine weitere Definition geht davon aus, dass Unternehmen ein Innovationsökosystem benötigen. In einem solchen System geht es dann darum, mit anderen Firmen zu kooperieren, um Innovationen voranzubringen. Ziel ist also zum Beispiel die Zusammenarbeit von Hochschulen, Großunternehmen und Start-ups. Auch diese Definition halte ich aber aufgrund ihrer sehr generischen Beschreibung für zu allgemein.

Wie lautet Ihre?

Meine Forschung zielt auf den Bereich Business-Ökosystem: Unternehmen bieten ihren Kunden gemeinsam mit anderen Unternehmen Produkte und Dienstleistungen an. Die Bündelung der verschiedenen Angebote und Kompetenzen ergibt dann einen Mehrwert für die Kunden. Ein Beispiel wäre, wenn mehrere Partner gemeinsam Hardware- und Softwarelösungen gebündelt vertreiben, sodass der Kunde ein Gesamtprodukt aus einer Hand erhält.

Was heißt das für Manager?

Sie sind aufgefordert zu überlegen, wie sie Ökosysteme schaffen können oder wie und in welche Ökosysteme sie ihre Angebote integrieren können, um Geschäftsfelder zu halten und neue zu schaffen.

Welches Unternehmen kann ein Vorbild sein?

Apple ist natürlich das Paradebeispiel für ein Unternehmen, das ein Ökosystem geschaffen hat, indem es Hardware und Software perfekt aufeinander abgestimmt hat. Wenn ich ein iPhone habe, kann ich über den Appstore viele Produkte und Dienstleistungen anderer Hersteller nutzen, ob das Spiele, Dienste oder Medien sind. Apple verdient nicht nur, indem es eigene Hardware verkauft, sondern auch Dienstleistungen, die andere über die Plattform vertreiben. Dazu kommt, dass die Plattform Apple einen gewaltigen Datenschatz beschert hat, mit dessen Hilfe Apple genau weiß, wie die User ticken und was sie wollen. Das ist letztlich ein sich selbst immer weiter verstärkendes System mit theoretisch unendlichem Wachstumspotenzial.

Steht im Zentrum eines Ökosystems also immer eine Plattform? Insbesondere bei Apple ist das ein zentraler Kritikpunkt: Der wirtschaftliche Nutzen und die ökonomische Macht liegen vor allem bei den Akteuren aus dem Silicon Valley. Ist Ökosystem am Ende also schlicht ein Euphemismus für Plattformökonomie?

Manche Ökosysteme entwickeln sich in der Tat um eine zentrale Plattform mit dem Plattformbetreiber als zentralem Spieler, der das Ökosystem ökonomisch dominiert. Ein Beispiel dafür ist sicher Apple, aber auch Amazon, Uber, booking.com oder Airbnb zählen dazu. In anderen Ökosystemen gewinnt die Plattform aber keine beherrschende Stellung, da kooperieren eben mehrere Unternehmen zusammen. Nach unseren Forschungserkenntnissen gehen wir davon aus, dass sich Ökosysteme zukünftig mehr in die letztere Kooperationsvariante entwickeln werden.

Wo zum Beispiel?

Denken Sie an die deutsche Autoindustrie, die gemeinsam ein Ökosystem für das Thema autonomes Fahren aufbaut, zu dem insbesondere gemeinsame Standards, Softwarelösungen und ein Kartenanbieter gehören, der auch in Konkurrenz zu Google stehen soll. In dieses Ökosystem können sich sukzessive auch andere Hersteller integrieren. Ein weiteres Beispiel ist der Bereich Smarthome. Hier arbeiten Telekommunikationsunternehmen mit Softwareherstellern, Technikunternehmen, Handwerkern und Versicherern zusammen, um ihren Kunden modernes digitales Leben im eigenen Heim anbieten zu können. Auch hier gibt es am Ende ein oder mehrere Unternehmen, die die Führung übernehmen, um mit den Kunden zu sprechen. Aber entscheidend für das Produkt ist das Zusammenspiel aller Beteiligten und die Ergänzung untereinander, also ein Ökosystem. Im Gesundheitswesen lässt sich beispielsweise an Ambient-Assisted-Living (AAL) denken: Ziel ist es dabei, auch zu Hause alt werden zu können, und nicht in ein Senioren- oder Pflegeheim zu müssen. Per App können ältere Menschen alle Dienstleistungen bestellen, die sie benötigen, vom Friseur bis zum Arzt. Integriert ist ein Warnsystem, wenn die Person beispielsweise zu Boden stürzt, dann wird sofort der Krankenwagen alarmiert. Der ältere Mensch erhält also alle Dienstleistungen aus einer Hand und damit gleichzeitig eine klare Value Proposition in Form einer höheren Lebensqualität.

Wie weit ist das Denken in Ökosystemen unter deutschen Managern verankert?

Nach unseren Forschungen haben die wenigsten Manager bisher durchdacht, was es für ihr Unternehmen bedeutet, in Ökosystemen zu denken. Der Begriff macht die Runde, aber vor allem eben auf der Buzzword-Ebene. Es überwiegen in der deutschen Industrie immer noch erschreckend tradierte Vorstellungen über die Art und Weise, wie Wirtschaft künftig in wachsendem Maß funktionieren wird. Sicher, die Automotive-Industrie ist vergleichsweise weit, weil sie sieht, wie sie von Unternehmen aus anderen Industrien angegriffen wird, wenn es um die künftige Mobilität geht. Ich habe Tesla erwähnt, aber auch Google und Apple arbeiten eben beispielsweise an autonom fahrenden Fahrzeugen, dazu eine ganze Reihe an asiatischen Playern, für die Autos in Zukunft eher fahrende Lifestyle-Orte sind, in denen eine ganze Reihe von Diensten mit Partnern angeboten werden kann. Dies reicht vom E-Commerce über den Bereich Board-Entertainment bis in den Lebensbereich Gesundheit, zum Beispiel durch eine telemedizinische Arztbehandlung im autonomen Fahrzeug.

Wie schwierig ist es, Führungskräfte davon zu überzeugen, in Ökosystemen zu denken?

Gerade bei den innovativen Hidden Champions im Mittelstand begreift man sehr schnell, wie beispielsweise Vertriebswege und digitale Angebote die eigenen Märkte künftig verändern werden oder welche neuen Konkurrenten auf den Markt drängen können. Dort ist man zumindest offen, um mit uns über das Thema zu sprechen.

Das heißt, es besteht Hoffnung für die deutsche Wirtschaft?

Absolut. Das Verständnis wächst, dass es für das Zeitalter der digitalen Transformation unerlässlich ist, sich mit dem Thema Ökosystemen zu befassen.

Auf Basis von Gesprächen mit mehr als 500 hochrangigen Praktikern, zumeist Geschäftsführern und Vorständen, Digitalverantwortlichen, Investoren und Gründern, haben meine Forscherkollegen und ich herausgearbeitet, welche Möglichkeiten Unternehmen haben, sich im Ökosystemkontext erfolgreich aufzustellen. Dabei haben wir einen Ansatz entwickelt, den wir „Ecosystemizer“ nennen. Dieser ermöglicht es, dass Unternehmen klare Leitplanken und Strategieoptionen für ihre eigene Positionierung in Ökosystemen entwerfen können, um so zu verstehen, in welchen Bereichen Potenzial für Innovationen und Wachstum besteht.

Welche Optionen für die Unternehmensstrategie sind das?

Entscheidend ist, vom Endkunden her zu denken. Alles, was derzeit in der Industrie an Digitalisierung passiert, zielt auf höhere Effizienz, auf reibungsfreie Prozesse und eine stringente Wertschöpfungskette. Das ist alles wichtig. Aber disruptive Innovationen kommen vom Endkunden. Deshalb müssen Unternehmen den Konsumenten verstehen und ihr Angebot von diesem aus durchdenken.

Was heißt das für Ihr Konzept?

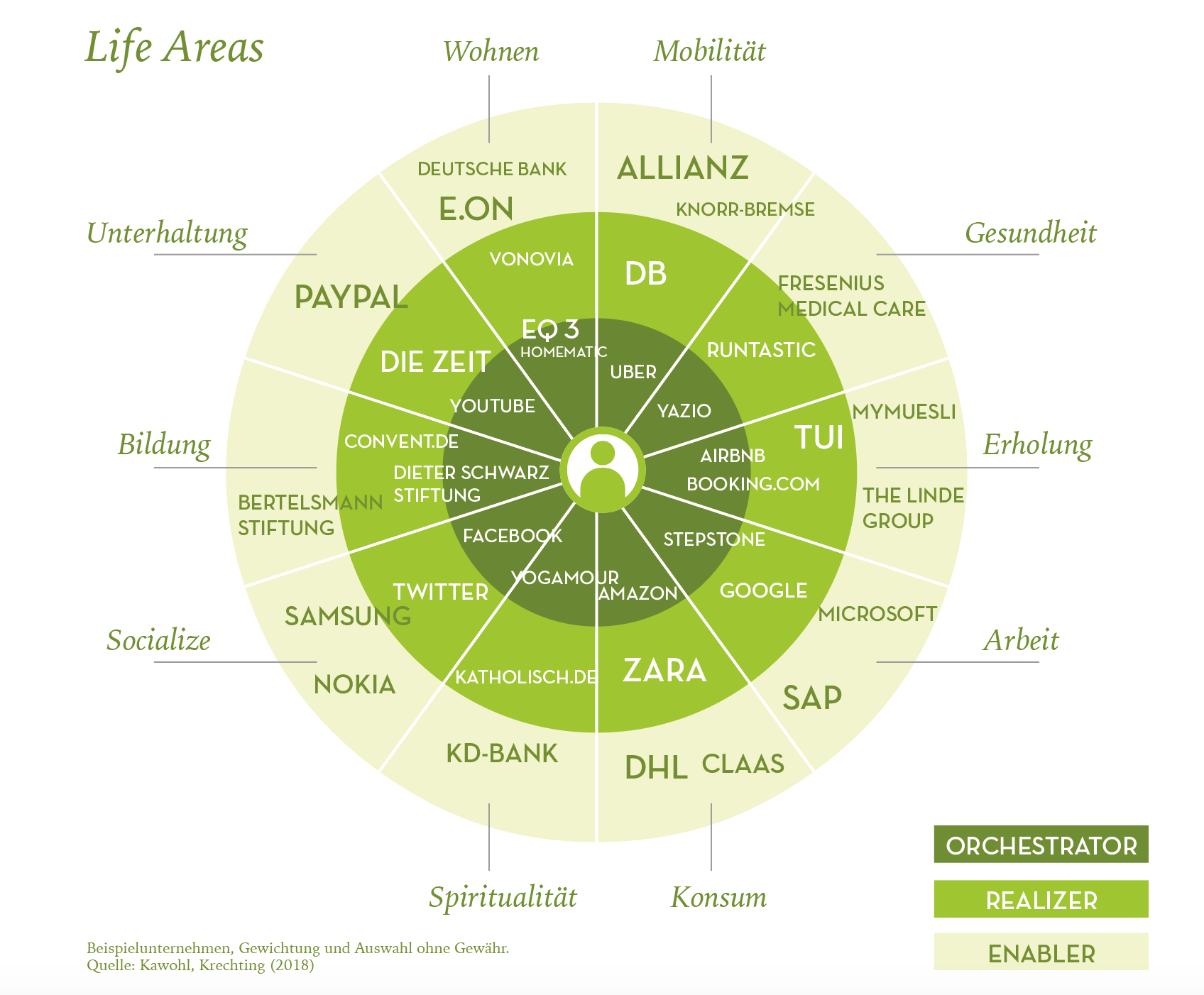

Unser Konzept basiert darauf, dass Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen in sogenannte Lebensbereiche, Life Areas, einordnen, und dann bei der Bereitstellung für den Kunden verschiedene Rollen einnehmen. Dazu haben wir zehn Life Areas identifiziert, um die wesentlichen Themenfelder des Alltagslebens eines Menschen oder Kunden zu beschreiben: Mobilität, Gesundheit, Erholung, Arbeit, Konsum, Spiritualität, Socializing, Bildung, Entertainment und Wohnen. Funktional können sich die Unternehmen dann als Orchestrator, Realizer oder Enabler positionieren. So entstehen aus einem Verbund aus Produkten, Services und Diensten konkrete Leistungen für Kundenbedürfnisse in den Life Areas. Essenziell ist hierbei, für sich herauszuarbeiten, welche Rolle mit welchem Angebot übernommen werden soll.

Was bedeutet Orchestrator, Realizer oder Enabler?

Der Orchestrator ist der Betreiber einer Plattform, ihn definieren wir als „Mittelsmann von Produkten und Diensten“. Unter einem Realizer verstehen wir den Anbieter von Inhalten, Produkten und Services. Der Enabler unterstützt die Realizer und den Orchestrator durch die Lieferung von Technologien, Inhalten, Produkten und Services. Für den Unternehmenserfolg ist entscheidend zu wissen, wo man im Ökosystem steht. Für viele Manager ist es aber völlig neu, so zu denken.

Die Entwicklung von Ökosystemen ist ein Ergebnis der Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Wie innovativ und digital sind deutsche Unternehmen im internationalen Vergleich?

Für besonders aussagekräftig halte ich in diesem Zusammenhang die regelmäßig durchgeführte Innovationsstudie der Boston Consulting Group (BCG). Darin führen die bekannten digitalen Vorreiter aus den USA, also Alphabet (Google), Amazon und Apple. Deutsche Unternehmen schaffen es nicht auf Spitzenplätze. Die Stärke der Deutschen liegt in der klassischen Industrie. Deutsche Ingenieurskunst ist immer noch gefragt. Aber wenn es darum geht, diese mit Softwarelösungen zu kombinieren, da sind uns die Amerikaner und auch die Chinesen voraus.

Grund genug, um sich um den Wohlstand in Deutschland zu fürchten?

Ich zähle nicht zu den Apokalyptikern. Wohlstandseinbußen drohen vor allem dann, wenn nicht agiert und die Herausforderung angenommen wird. Und hier sehe ich durchaus, dass sich einiges bewegt. Es geht darum, die deutschen Stärken – Maschinenbau, Autoindustrie – ins digitale Ökosystemzeitalter zu übertragen.

Sind Sie sicher, dass das gelingt?

Die Gefahr besteht, dass Deutschland sich nicht radikal genug transformiert, dass zu viel Zeit vertändelt wird beim Aufbau einer Digitalwirtschaft, einer digitalen Infrastruktur und eben innovativer Ökosysteme.

Wie viel Zeit bleibt uns?

Für die klassische deutsche Industrie, die ja eher Business-to-Business getrieben ist, sehe ich noch ein Zeitfenster von fünf bis zehn Jahren, um die digitalen Herausforderungen mit aller Konsequenz anzugehen und sich zu wandeln. Und wir haben Vorreiter im Land, ich nenne als Beispiel die Firma Trumpf, ein deutsches familiengeführtes Traditionsunternehmen mit rund 3,5 Milliarden Euro Umsatz, das seinen Schwerpunkt auf klassischer Hardware im Maschinenbau hatte. Dort ist es gelungen, die klassischen Geschäftsfelder mit Softwareprodukten und digitalen Plattformkomponenten zu verknüpfen, also ein Ökosystem für das eigene Produktportfolio und mit einer Öffnung zu zahlreichen externen Partnern zu schaffen, die hier ihre Mehrwerte einbringen. Wenn sich die deutschen Unternehmen solche Unternehmen zum Vorbild nehmen und nachziehen, sehe ich alle Chancen für die deutsche Industrie, auch in zehn Jahren international noch ganz vorne dabei zu sein.